비포 프로세스 — Before Process

사람을 위한 도구인가, 도구를 위한 사람인가?

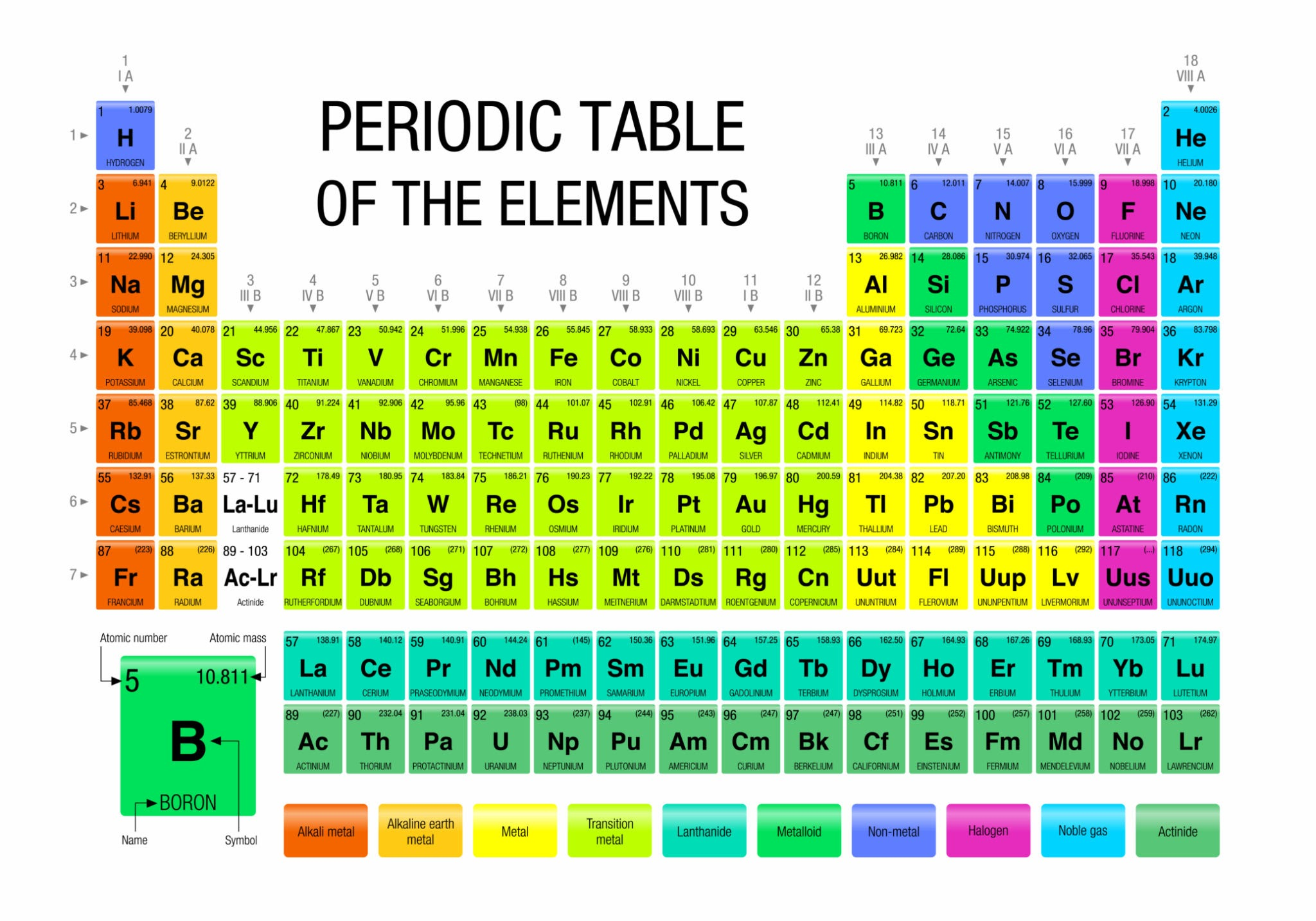

프로세스는 원소 주기율표와 같다. 비슷한 성질을 묶어주며 다음에 무엇이 올지 예측할 수 있게 해준다. 발견과 발명이 잘 어우러진 프로세스의 힘은 그만큼 강력하다.

하지만 대부분의 프로세스는 고통만 준다. 때론 책임 회피를 위한 방패로 쓰이기도 한다. 사람들은 올바른 일을 하는 것보다, 일을 올바르게 하고 싶어할 때가 있다. 프로세스는 그러한 우를 범하는 도구로 쓰인다.

과적합

효율화와 속도만큼 프로세스를 대표하는 말이 없다. 재밌는 것은 둘을 내세우는 조직 치고 변화에 기민한 조직이 없다는 것이다.

‘과적합(Overfitting)’이라는 말이 있다. 머신러닝에서 학습 데이터를 과하게 학습해 오히려 실제 상황에서 들어맞지 않는 것을 말한다. 프로세스 만들기는 과적합의 함정에 빠지기 좋다.

예를 들어, 보통 프로세스 만들기의 첫 단계로 개인의 버퍼를 없앤다. 당장은 효율적이라고 볼 수 있지만, 적절한 버퍼와 로드밸런싱 없는 서버가 터지듯 조직도 그렇게 된다.

현대의 조직을 상호 연결된 거대한 네트워크로 비유한 톰 디마르코의 말이 떠오른다. 내가 찾은 효율화 대상은 얽히고설킨 요소와 관계들 중 극히 일부에 불과하다.

실패한 프로세스들의 공통점

실패한 프로세스를 떠올려보자. 일반적으로 오래 가지 못하거나 참여자가 늘지 않으면 실패라고 볼 수 있다. 공통점이 있다면 ‘만드는 사람의 마음이 과하게 앞섰다’는 것이다.

마음이 과하게 앞서면 이런 실수를 한다. 형식과 포맷에 집착한다. 일단 따르라고 사람들을 등떠민다. 당연히 참여자들에게 프로세스의 의도는 전해지지 않는다. 결국 그들은 일이 줄어들긴 커녕, 되려 늘어났다고 느낀다.

표준은 과정을 강요하지 않는다. 다만 완성된 모습을 정의할 뿐이다. 어떤 누구도 프로세스가 사람들을 해치길 원하지 않는다. 하지만 선량한 의도에 오늘도 사람들은 돌을 맞는다.

우리가 어떤 모습이 되었으면 하는지를 먼저 말하자. 그러면 방법은 자연스럽게 나타난다. 사람들이 자연스럽게 이 말을 하면 좋은 스타트를 끊었다고 생각한다 — 더 잘할 수 있을 것 같은데?

자동화의 역설

프로세스 이야기에 자동화가 빠질 수 없다. 아이폰에 설정한 단축어만 10개가 넘을 정도로 나는 자동화를 좋아한다. 하지만 역으로 자동화로 인한 아이러니가 있다.

자동화를 하면 할 수록, 내게는 더욱 고통스럽고 힘든 일만 남게 된다. 이렇게 물을 수 있다. 중요한 일에 집중하게 된 것이 아니냐고. 맞는 말이지만 찜찜하다.

좋은 프로세스는 문제를 재정의하여 기능과 역할을 새롭게 구조화한다. 보통 사람들 사이에서 일어나는 역학(dynamic)을 잘 이해하는 사람이 이걸 잘한다. 이는 측정만으로는 부족하다.

자동화의 강력한 힘에 취해, 문제의 겉핥기만 하는 느낌이 들어 마음에 걸렸던 것 같다. 조심해야한다. 자동화라는 도구를 들고 ‘문제의 재정의’라는 본질에 뛰어들어야 한다.

비포 프로세스

막 프로세스를 찾는 순간들이 있다. 보통은 조직이 하향세에 빠지거나, 조직의 에너지가 떨어졌을 때이다. 프로세스를 만들고 참여하는 모두가 부담과 압박을 느낄텐데, 그렇게 만들어진 프로세스의 질은 어떠하겠는가?

인망 있는 사람들에게 끌리듯 좋은 프로세스는 사람들을 끌어모은다. 나의 자율성을 열어주기 때문이다. 내가 중요한 역할을 한다고 느낄 수 있기 때문이다. 이걸 하면 내게 힘이 된다고 믿기 때문이다. 프로세스에 그들을 받아줄 공간이 있는 것이다.

비포 프로세스(Before Process).

프로세스를 만들기 전에 생각해봤으면 좋겠다. 프로세스를 통해 나와 내 동료들이 어떤 모습이 되길 바라는가?

그 대답이 ‘프로세스’가 아닐 가능성을 바래본다.

Weinberg on Writing과 Slack: 변화와 재창조를 이끄는 힘을 읽으며 주기율표, 프로세스가 하나로 모아지는 경험을 했다. 글쓰기의 난이도가 높았지만 그만큼 개운하다.